- 事例紹介

- IT活用/データ活用

2022年に取材させていただいた(令和4年度記事)那覇市識名に本店を置くいまいパン合同会社(以下、いまいパン)は、現在、大手コンビニエンスストアや県内企業との商品開発、県外への販路拡大で、県内外で知名度と存在感を増しています。前回取材時から今につながる道筋をお聞きしたく、再度取材に伺いました。

代表の今井陽介(いまいようすけ)さんは、開業当初はパソコンすら使っていませんでしたが、2015年から公的な支援機関を頼り、クラウド勤怠管理システムや会計システムを導入。データ活用も開始して多店舗経営を安定軌道に乗せました。商品開発・製造調整はもちろん、男女比や年齢などのデータ収集も開始し、より深い分析を進めることでブランディングや高付加価値化を実現。関わる人への思い、地域への思いとIT活用で経営の強固な土台が築かれつつあります。ネガティブに見える出来事にも「先へ進むために必要だった」と前を向く先に花開こうとしているのは、文字通りの経営変革(DX)です。

IT活用で経営の基盤を固め、ブランディング・高付加価値化にも取り組む

2023年には動画「うちなーDX応援団~輝く企業のIT活用術~」でも取り上げたいまいパン。マネーフォワード(バックオフィス業務の効率化・自動化が可能なソフトウェア)での請求書管理開始、原価計算ソフトによる原価の見える化など、ITツールの導入やデータ利活用が継続的・意欲的に行われていました。さらに、公的支援も活用しつつ「地域に愛される100年企業に向けたブランディング」にも取り組み、ロゴやホームページとともに刷新したECサイトからの売上は1年ほどで約2倍にアップしています。

「きな粉餅揚げパン」をイベントで1日500個売れる看板商品に育て、東京を中心に多くのリピーターを獲得。商品をしっかりと準備し、売切を出さず主催者側の利益を最大化する姿勢でも信頼を得て、2023年当時年間1回だった東京を中心とする県外イベント出店は、2025年には12回を予定するまでになりました。沖縄県内大手スーパーの大型商業施設内での定期的な出店も決まり、通常はパンが売れにくくなる夏場や雨天時の売上安定に貢献しています。

沖縄の歴史や文化、味わいを大切にオリジナルの発想で仕上げる焼き菓子は「琉球世界遺産スイーツ」のコンセプトで統一し、順調に売上を伸ばしています。大手コンビニエンスストアや沖縄伝統の豆腐やお菓子を作ってきた老舗企業とのコラボレーションなど、より価値の高い商品の開発・販売にも踏み出しています。

前回取材時からスタッフも10人ほど増加。経営理念の明確化で人材採用のミスマッチが最小限に抑えられ、定着率も徐々に向上。現在は配送や販売を担う内部体制を強化するための人材採用を進め、職人がパン作りに集中できる環境を目指しているそうです。

今井さん

「パン職人が販売や配送も兼務していましたが、今後は製造と事務を分けてより効率的に業務を行える環境にしていく予定です。また、DX担当者を1名配置し、デジタルツールの活用などを進めています。Canvaを扱える人材の採用も行い、パンのポップやSNSの投稿なども変わってきています」

高騰する原材料費、上昇し続ける人件費。今井さんは、厳しい環境の中、様々な挑戦を続けています。しかし、ここに至るまでには、厳しい出来事も経験しなければなりませんでした。

自らの理想とは真逆の職場環境に陥り、一時は「もうやめよう」と考えたことも

いまいパンの企業理念は、『地域とともに誇らしく自分らしいパンづくり』。そこに続く“ありたい姿”には『関わる全ての人が「いまいパンを好きでよかった」と笑顔になれる未来をつくります。』 “なりたい姿”には『家族のように安心して寄り添え合える職場をつくり、一人ひとりの個性とやりがいを尊重します。』という言葉が並んでいます。これはそのまま、今井さんの理想でもあります。

県内はもちろん県外での催事が急増する中、商品確保のために製造ラインはフル稼働。今井さんは沖縄から離れることが多くなり、スタッフと向き合う時間も限られていきました。そうした中でアクシデントが立て続けに起こり、今井さんの思いとは裏腹に、理想とは真逆の環境に陥っていったのです。

今井さんの心と体は悲鳴を上げ、一時は「もうやめよう」と考えるほど追い詰められたといいます。当時の今井さんの視線を再び前へ向けるきっかけを作ったのは、経営者として、人としてより成長したいと志し、こつこつと継続してきた学びがもたらしたものでした。

足を運んでいた沖縄県主催のDX人材養成講座や中小企業家同友会主催の勉強会やマインド面も重視して行われる東京での経営者向け研修。そこで交流を深めた第一線で活躍する経営者たちからは、「大変だけど、成長する過程だからきちんと乗り越えられるよ」といった、実体験を伴う励ましの言葉が寄せられました。研修の中で明確化していた「愛・感謝・貢献・誠実」という自分自身の人生理念、事業目的である「自分に縁あるすべての人々の物心両面の幸せ実現」も、今井さんを支える大きな力になりました。

何度も落ちた経営の落とし穴。そのたびに促された成長

今井さん

「理想とかけ離れていく現実に、ショックで逃げ出したい気持ちでいっぱいでしたが、仲間たちの言葉に励まされ、自分の目指すものを考えると、『ここでやめるわけにはいかない』と踏みとどまることができました。不完全な自分自身を認め、受け入れられるようになって、信頼できる人も身近に増えて、涙を隠さず本音で話せる場所があったことも救いでしたね。

経営では本当に色々なことが起こりますし、時代の変化は急激です。ここ2年ほどで、同業も含む多くの企業のM&Aや廃業を見てきました。経営手法だけでなく、自分自身の内面を磨き、考え方や感じ方の曇りを晴らす方法も学ばなければ対応できなくなってきているように思います」

今井さんは、「今後、より成長していくために改善が必要と教えてもらった」と見方を変え、前を向きます。より安心して働きやすく、コミュニケーションも活発な労働環境の実現を目指し、様々なリスクへの備えを強化しようと取り組みました。

まずは残業時間を抑えられるよう、2022年から継続使用している勤怠管理アプリで残業時間を可視化して月半ばに共有、皆で調整するように。さらに、賞味期限が長く、余裕をもって製造できる焼き菓子とパンの製造ラインも分離します。

不足していたコミュニケーションは、オンライン会議ツールの活用で補いました。現在は月1回、店長とは月3回の定期面談を実施しています。業務に加えプライベートの不安や困りごとにも耳を傾けることで、一人ひとりとの信頼関係はより強固なものへ育っています。

個人アカウントを使用していた連絡用LINEは、スタッフのプライベートを侵害しかねず、情報管理リスクも高いと判断し、ビジネス版のLINE WORKSに移行しました。

生成AIの力も借りつつ、契約書などの重要書類は内容を詳しく確認しています。疑問点は弁護士にも相談し、必要があれば条件変更の交渉を行うこともできるようになり、様々な企業との協業を不安なく進められる体制が整いました。

「経営の落とし穴に必ず足を突っ込みながら進んできた」と苦笑いする今井さん。しかし、それを失敗として終わらせなかった粘り強さが、経営者としても、会社としても、大きな成長を引き寄せているのです。

経営データ活用は「自分を守るひとつの技術」

以前から継続してきたABC分析に加え、廃棄率データの可視化も開始したいまいパン。店舗別の売上トップ5もしっかりと把握し、販売戦略を立てるとともに、どの種類のパンをおおよそ何個作ればいいかの目安がより的確になり、効率的な生産と適切な価格転嫁を実現しています。こうした努力により、原材料費が高騰を続ける中、仕入原価率を昨年比1%削減、28%ほどにとどめているそうです。

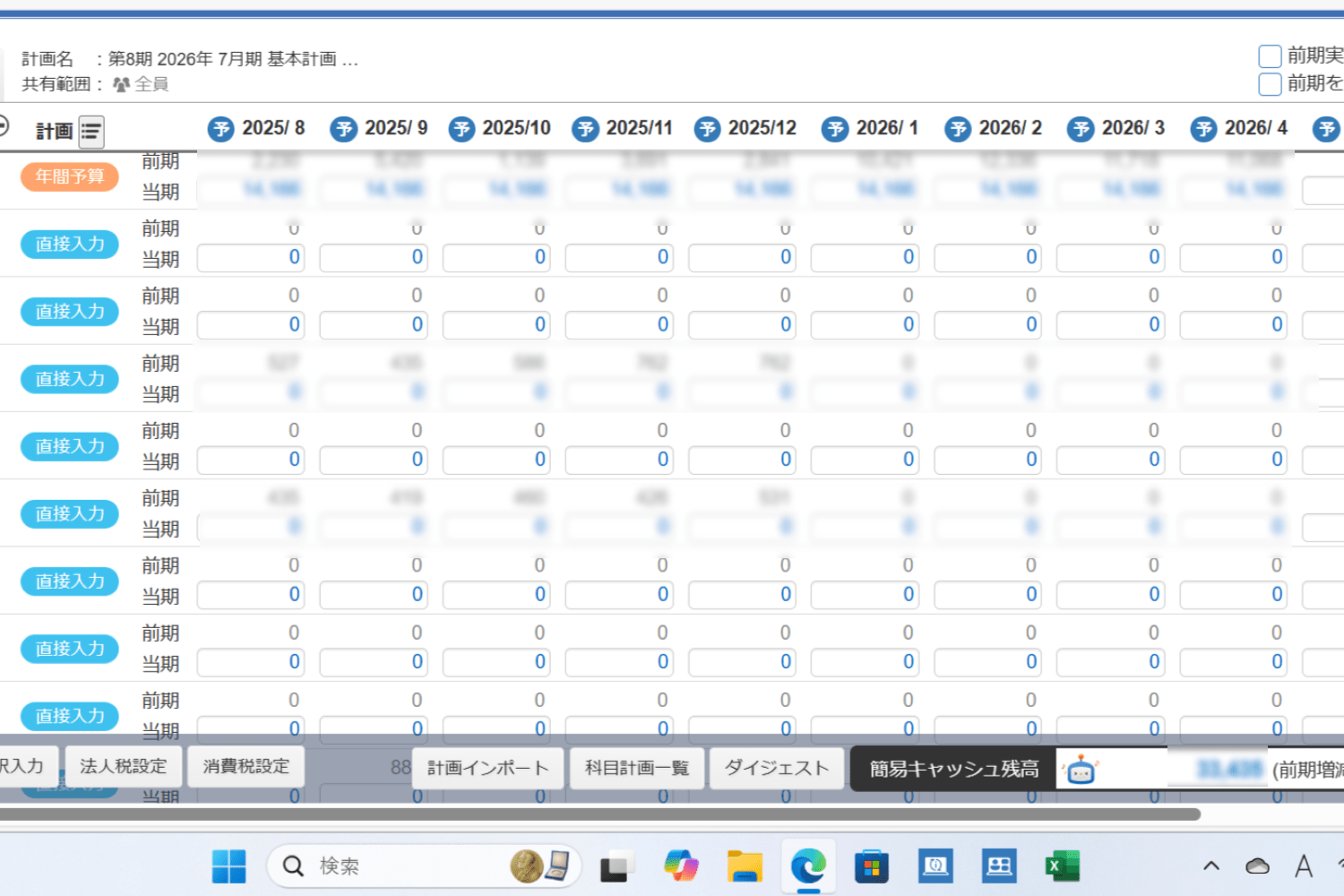

2023年からは、経営支援ツールbixid(ビサイド)の使用も開始。経営に関わるデータを見やすくわかりやすくビジュアル化し、現状分析・経営判断をサポートするツールです。手書きしていた資金繰り表も自動で出力でき、利益率などの推移や月次報告、財務状況などの確認はもちろん、スタッフ向けの資料の作成などにも活用し、会社の状況を共有する場面でも役立てています。

19歳からパン職人の道を歩み、数字やデータの世界とは無縁だった今井さん。日々蓄積されるデータに触れ、それを読み取り活用することは技術のひとつであり、自分自身を守ってくれるものだと感じているそうです。

今井さん

「勘や経験が重視される世界で生きてきた私でも、ITについて10年間少しずつ学び、活用してきたことで、働きやすい環境を整え、利益を改善できるようになりました。ABC分析で売上トップ5を割り出せば価格設定に迷うこともありません。労働分配率や自己資本比率などの決算書から導き出されるデータも、自分自身の勘や経験からの判断を補い、裏付けてくれています。

おいしいパンを焼くにも、温度や時間の管理は必須。決算書や経営上の数字を読み解く技術は少しずつでも必ず身につきます。増え続けるやるべきことや、これまでの常識を超えて急激に変化する状況から、自分の時間や実現したい夢を守ってくれる技術だと思っています」

効率化・業務改善の先へ。生き残るために見据える経営変革(DX)の道

パンの製造と事務や配送などのバックオフィス業務の担当を完全に分けること。これまでに蓄積してきた販売データにAI分析を組み合わせて気温や湿度、天気やイベントなどから店舗別の製造数を割り出し、毎日の製造計画の精度をより高めること。今井さんはこうした取り組みを進めることで、さらに廃棄率を抑え、販売機会を最大化する体制の構築を目指しています。

しかし、時代の急激な変化の中では、こうした努力に加え、経営変革を進めなければ生き残れない、とも語ります。

今井さん

「物価高や人件費上昇は今後も続き、どんなに効率化しても、店舗経営だけではいつか立ち行かなくなるでしょう。違う側面から見れば、人手不足は全産業共通の課題で、省人化を進める飲食店や小売店への卸需要は高まる一方です。飲食店やホテル、観光施設など様々な取引先への卸事業も、経営の柱にしていきたいと思います。県外催事への参加で編み出した自然解凍で焼き立ての風味を楽しめるパンの製法が生かせる分野でもあり、ホテルやレストラン向けの高品質なハード系パンにも力を入れていきたいところです」

事業の継続と成長を冷静に見据える一方で、地産地消にこだわった商品や『山城(やまぐすく)まんじゅう』といった地域の老舗企業とのコラボレーションなど、今井さんの思いはいつも地域へと向けられています。

地域の伝統文化を継承する活動を行う識名園友遊会(しきなえんゆうゆうかい)との協力のもと、那覇市内を中心とした高校や大学の生徒・学生とパンを共同開発し、販売する取り組みも予定されているそうです。

今井さん

「卸の比重が高まれば、お客さまに直接接する場面は減っていきます。地域の皆がつながり、にぎわう場を作る取り組みには、この場所で事業を13年続けて来られた感謝の思いで参加しています。私自身やスタッフが、仕事のやりがいや地域への貢献を実感できる機会にもなると感じています」

前回取材時からITツール活用を継続・発展させ、データを読み解く技術を高めながら、経営そのものにじっくりと向き合ってきた今井さん。その2年間は、安定した経営基盤を作り上げ、ブランディング、全国への販路拡大という大きな成果を生みました。

様々な危機を伸びしろととらえ、一歩ずつ階段を上ってたどり着いた現在。進むのは、いまいパンらしい経営変革の道です。