- 事例紹介

- IT活用/人材育成/データ活用

1962年創業の株式会社かりゆし(以下、かりゆし)が、今、大きく変わりつつあります。観光地・沖縄の成長を県内資本のホテル経営で支えてきたかりゆしは、2023年、DX推進グループを発足。インターネット求人広告でDX推進担当マネージャーを募集しました。応募してきたのは、エンジニア歴12年、企業役員歴5年の上地杏奈(うえちあんな)さん。「DXとは何か」「なぜ必要なのか」「目指す姿は何か」。彼女は明確にそれらの答えを示しつつ、老舗ホテルの改革を主導。その効果は業務効率化や生産性向上にとどまらず、経営層や現場の意識、企業風土にも変化をもたらしています。

ビジョンの不在、DXへの認識不足、指揮系統の不統一、資金不足・・・ないない尽くしからの出発

上地さんがかりゆしのDX推進担当マネージャーの求人広告に目を留めたのには、理由がありました。

上地さん

「DX人材の所属先は総務部や情報システム部であることが多い中、かりゆしのDX推進グループは経営の中枢を担う事業本部の『経営企画室』にありました。それで、何か意図があるに違いない、と感じたんです」

エンジニア12年、建設業役員5年の経験を通し、「DX=経営そのもの」と考えるようになった上地さん。経営の中枢にDX推進の部署を据えたかりゆしに可能性を感じて2024年5月に入社しました。

当時のかりゆしには、「DXが必要」という認識はそれなりにありつつも、具体的にどう進めていくかは見えておらず、基幹システムの刷新やWi-Fiの整備など、対症療法的な計画はあれど、売上・経営利益に資する抜本的な施策は練られていませんでした。

新興部署である経営企画室、その中でも2023年に発足したばかりだったDX推進グループは、社内での認知度が低く、社内の取り組みを主導する役割を果たせていなかったのです。DXに関わる予算も潤沢とは言えず、各部署がばらばらに取り組み、個別に予算を使い切ってしまう状況。DXについてのビジョン、経営層の認識、指揮系統の整備、資金、すべてが不足していました。

まずは各部署の個別のデジタル化ではなく、全社の取り組みとしてDXを進める体制を築くこと、DX推進部の認知向上の必要がある。そう考えた上地さんは、DXのビジョン策定に取りかかり、約1カ月という短期間で完成させます。

上地さん

「経営層が納得し、取り組もうと思えるものをと考え、損益計算書(P/L)・貸借対照表(B/S)を読み込みました。数字で効果を示しやすく、経営層に理解してもらいやすいのは、コロナ禍で大幅な人件費増を招いていた客室清掃だと感じ、的を絞ったんです。ソリューション・ツール調査に関しては、私のホテル業務に関する知識不足を補い、スピードを確保するために生成AIの力も借りて進めました」

人の心が動かなければDXは進まない。信頼関係から改革に向かう土台を作る

「私はホテル業界では何の実績もない、無名の新人。まずは私自身を知ってもらうこと、信頼してもらうことが必要でした。レスポンスを早くする、困っていることに先回りして提案することから実績を積んで、ホテル内全部門にはあいさつやヘルプ業務で足を運び、給湯室や喫煙所でも積極的にコミュニケーションを深めました」

会話を重ねる中で、上地さんは多くのスタッフから「変えられない」「何をやってもだめ」といった、後ろ向きな言葉を耳にします。

上地さん

「会社にボトムアップの提案を受け入れる体制が整っていなかったために、指示に従うことが良しとされ、業務を自分たちの手で良くする成功体験が少なかったのだろうと感じました。会社とスタッフは雇用契約で結ばれていますが、スタッフの力がなければ事業は成り立たず、本来平等な関係です。スタッフが何を求めているのか、何に困っているのかをきちんと把握し、応えていくことなしに、業務への積極的な姿勢を引き出すことはできません」

DXは一文字目の「D(デジタル)ではなく、「X(トランスフォーメーション/変革や変化)の方が重要、と考える上地さん。自分の時間、つまり休みが足りず疲れている状況では「お客さまのために業務を変えよう」「新しい方法を考えよう」と言われても、「また仕事が増える…」という受け止め方になってしまう。しかし満たされた状態であれば、人の心はより良いものを求めて動き出せる、と語ります。

上地さん

「どんなプロジェクトも、原動力は人の心。私は、DXは『幸福の創造』だと良く話します。それは、デジタルの力を借りれば瞬時に世界中の情報を知ることができるように、時間を短縮し、空間を超えることもできるから。人が平等に与えられている24時間という資産を、より自分のために使えるようになるということだからです」

上地さんは、マズローの欲求5段階説(※)も参考に、現場で「あなたは今幸せですか。そうではないとしたら、どこを変えていけばいいですか。考えてみて」と問いかけ、中間管理職には現場が何を求めているかを知ることの重要性を訴えていくことなどを通し、少しずつスタッフの気持ちを前向きに変える素地を作っていきました。

※マズローの欲求5段階説:「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的欲求(所属と愛の欲求)」「承認の欲求」「自己実現の欲求」の順に重なるピラミッド型の図で示される人間の欲求の5階層。心理学者マズローが、「人間は自己実現に向かって絶えず成長する」とし、提唱した

経営層の信頼感を高めた、観光事業者収益力向上サポート事業補助金への採択

上地さんの人柄や仕事ぶりは経営層の耳にも届いていましたが、信頼感を大きく高めたのは、IT企業からの情報提供で知った令和6年度観光事業者収益力向上サポート事業(沖縄県観光振興課事業)だったそうです。

10数名の専門家が審査員として参加するプレゼンには、社長と二人で参加。資料は社内でも閲覧・承認済でしたが、上地さんが掲げるビジョンやDXに対する考え方を生き生きと語る姿に、同席した社長の理解と信頼もさらに深まることに。無事採択が決まり、手にしたものは、資金だけではありませんでした。

上地さん

「経営層にとって、ホテル業界では実績のない私にプロジェクトを任せることはリスクでもあります。補助金への採択は、沖縄県の観光・経済振興のため、公的資金を投入するに値するプロジェクトだと認められたということ。行政機関や専門家の方々に評価いただいた事実は経営層の安心感にもつながり、非常に大きな後押しになりました」

補助金採択後は経営層を交え、各ホテル支配人、マネージャーに向けたキックオフを実施。なぜDXが必要なのかを丁寧に伝えたうえで、客室清掃への施策についての説明を行いました。最後には参加者全員に二次元バーコードを使用したアンケートも行って100%の回答率を得て報告し、「高齢者はデジタルを使いこなせない」といった思考の癖を変えることにも気を配ったそうです。

上地さん

「人は基本的な欲求が満たされて初めて周囲のために動けるようになります、という話から、大手企業が創業当時の事業を転換している具体例を取り上げて、収益の上がらない事業は存続できないことも提示しました。ホテル事業の継続、自分たち自身の待遇改善のために、どれだけ利益を残せるかを考えることや経営層と対話できるリテラシーを持つ必要性など、中間管理層の意識に働きかける内容を心がけました」

紙の清掃指示書、電話連絡…課題だらけの客室清掃を刷新

当時のかりゆしの客室清掃には紙の清掃指示書が使用され、変更時の転記ミスなどが発生していました。急な変更は客室電話で連絡するため、その間は作業が停止。チェックアウト済かどうかといった客室の状態も都度清掃リーダーに電話で確認していたそうです。

こうした「ひと手間」が重なった結果効率低下を招き、チェックイン時間に清掃が間に合わない事態も起きていました。時給は低水準でクリーナー(清掃スタッフ)は高齢化。人員確保のためにかかる外注費が2024年3月に過去最高額となるなど、問題は文字通り山積している状況だったのです。

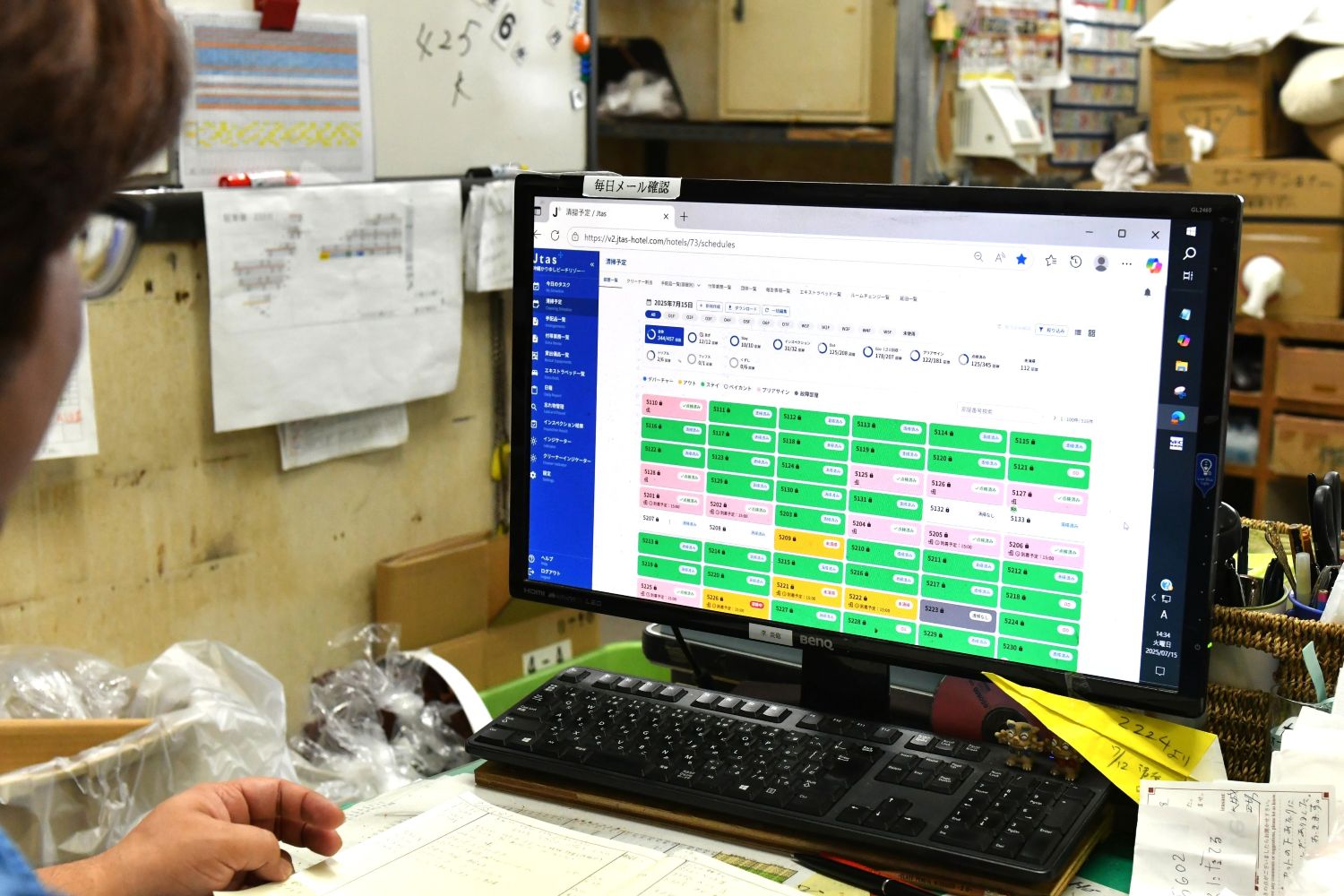

上地さんが進めたプロジェクトの要となったツールは、紙や電話でのやりとりをデジタルに一元化する客室清掃管理システム 「Jtas(ジェイタス)」。ホテル基幹システム(PMS)の一部として提供されることがほとんどの中、独立したシステムだった点、当時はファイル出力だったものの、API(※)連携の実装が予定されており、上地さんが必要だと考えていたホテル基幹システムとのリアルタイム連携が可能になる点が導入の決め手となりました。

一斉通知やハンズフリーでの指示確認・通話も可能にするため、コミュニケーションツール「Teams(チームズ)」とも組み合わせ、リーダーへの研修を経て運用を開始。疑問点や不安の声などはミーティング後の会話からもすくい上げ、対応していったそうです。

キックオフに参加したマネージャーの声かけも、スムーズな浸透を助けます。「いつも忙しくしているフロントに電話するのは気が重い」。クリーナーのそんな気持ちに寄り添う「使いこなせれば電話の必要がなくなる」という言葉、「蓄積される清掃データから業務の評価が行われ、適正な給与アップにつながる」といった情報共有は、DXや今回の施策の意図と意義を十分に理解していたからこそ生まれたものでした。

※API:Application Programming Interfaceの頭文字。ソフトウェアやプログラムどうしがやりとりするための窓口、仕組み

効率化のみならず、より質の高いサービスを提供する好循環の起点が生まれる

ジェイタス導入により、ホテル基幹システムからの客室データ自動取り込み、ペーパーレスでの清掃指示、タブレット端末でのチェックアウト状況のリアルタイム確認などが可能に。得られた成果は非常に大きなものでした。

・1室あたりの清掃時間 10%以上短縮(48.5分→37.9分)

・クリーナーからフロントへの電話75%減

・清掃指示書作成業務1時間→5分

さらに、情報共有がリアルタイムかつスムーズになったことで、全員が状況を把握しながら業務に当たる体制も構築。それによって生まれた空き時間は道具のメンテナンス作業などに充てられるようになり、関わる人の心理的・身体的負担を軽減するとともに、業務の効率化が一層進みました。

また、パートからより安定した稼働が見込める準社員への登用希望が増え、若いスタッフの採用にもつながりました。「このシステムがない世界は考えられない」といった声も現場から上がっているそうです。

宿泊客の忘れ物も紙台帳からデータ管理へ。フロントスタッフがリアルタイムで情報を把握できるため、問い合わせに素早く対応できるようになりました。さらに、先回りして「お部屋に〇〇をお忘れではありませんか」といった声かけも可能になり、より顧客満足度を高める質の高いサービス提供につながっているということです。

デジタル化によって業務が変わり、クリーナーにもフロントスタッフにも心身に余裕が生まれる。その結果サービス品質が高まり、お客さまの笑顔が増え、スタッフも笑顔になる。こうした一連の流れは、業務の中でスタッフそれぞれが「もっとお客さまのためにできることはないだろうか」と考えるきっかけとなり、それがさらに質の高いサービスの提供につながる好循環の起点となっています。

現在、月1回行うジェイタス開発企業とのミーティングには、マネージャー層よりさらに現場に近いスタッフも参加。マインドマップなども使いながら、「クオリティを上げていく」という目的を共有し、システムの改善点や活用方法を考えるとともに、スタッフたち自身が現場での様々な取り組みの現在地を把握し、自走化の準備を進めています。

DX にはITとビジネスを知る人材の確保、経営層の理解とサポートが不可欠

かりゆしのDXの大きな一歩は、上地さんという人材があってこそでした。これからDXを進めようとする企業は、どんな人材を確保し、どんな点に心を配るべきなのでしょうか。

上地さん

「DXは ITではありません。エンジニアではなく、ITを使って実際にビジネスに携わったことがある人材が適切です。そして、DX担当者は、常に経営者と現場の板挟みになります。孤独にさせないよう、取り組みが空中分解しないよう、経営者はしっかりした待遇を用意し、良きアドバイザーとして接し、味方になってあげてください」

上地さんが進めた客室清掃DXは、現場のスタッフにとって「ホテル事業を継続させるためには」「お客さまのためにできることは」を自ら考え、動き、それによって成果を導き出す成功体験となりました。不満を抱えながら「誰かが変えてくれないだろうか」と待つのではなく、業務をより良くするために、自分自身で考え、手を動かしていくこと。上地さんは、これを他部署に広げていくとともに、経営層の意識改革もさらに進める必要があると考えています。

上地さん

「提案を上げてもうやむやになってしまうと、現場に失望感が生まれてしまいます。業務の効率や質を上げようと自ら考え、提案する意識を育てるとともに、経営層がボトムアップの提案をより真摯に受け止める体制を整えなければなりません。現場と経営層、双方の歩み寄りが必要です」

顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)向上、社員の成長、それらを支える支援活動の3つを軸に、施策を展開していく今後のかりゆしのDX。敷地内を走る自動運転カーや、沖縄の名産品などもロボットが部屋まで届けるルームサービス、オンラインコンシェルジュ、データ連携プラットフォームといった展望も描かれています。

DXは経営そのもの、そして幸福の創造。「かりゆしに関わるすべての人にチムグクル(肝心/真心、深い思いやりを指す沖縄の言葉)と幸福を提供する」というビジョンに向け、かりゆしの挑戦は続きます。