- 事例紹介

- IT活用

IT人材がいない。資金がない。そんな理由で、IT活用をあきらめようとしていませんか。

生鮮・冷凍水産物を加工し、病院や介護施設など県内約120の施設に届ける株式会社ナンスイ(以下、ナンスイ)も同様の課題を抱えていました。しかし、公的支援を活用し、「IT化のために何が必要か」「人の手で行うべき業務とITで解決できる業務はどれか」を明確にする相談を行うことから一歩を踏み出します。そのきっかけは、ある支援事業のセミナーで聞いた4社の成果事例発表。ITツールの導入で大きな成果を挙げた企業の声に背中を押され、支援窓口を訪れたことで、紙と人に依存していたナンスイの業務が大きく転換し始めたのです。

DXの事例発表と無料の支援制度窓口への相談が契機に

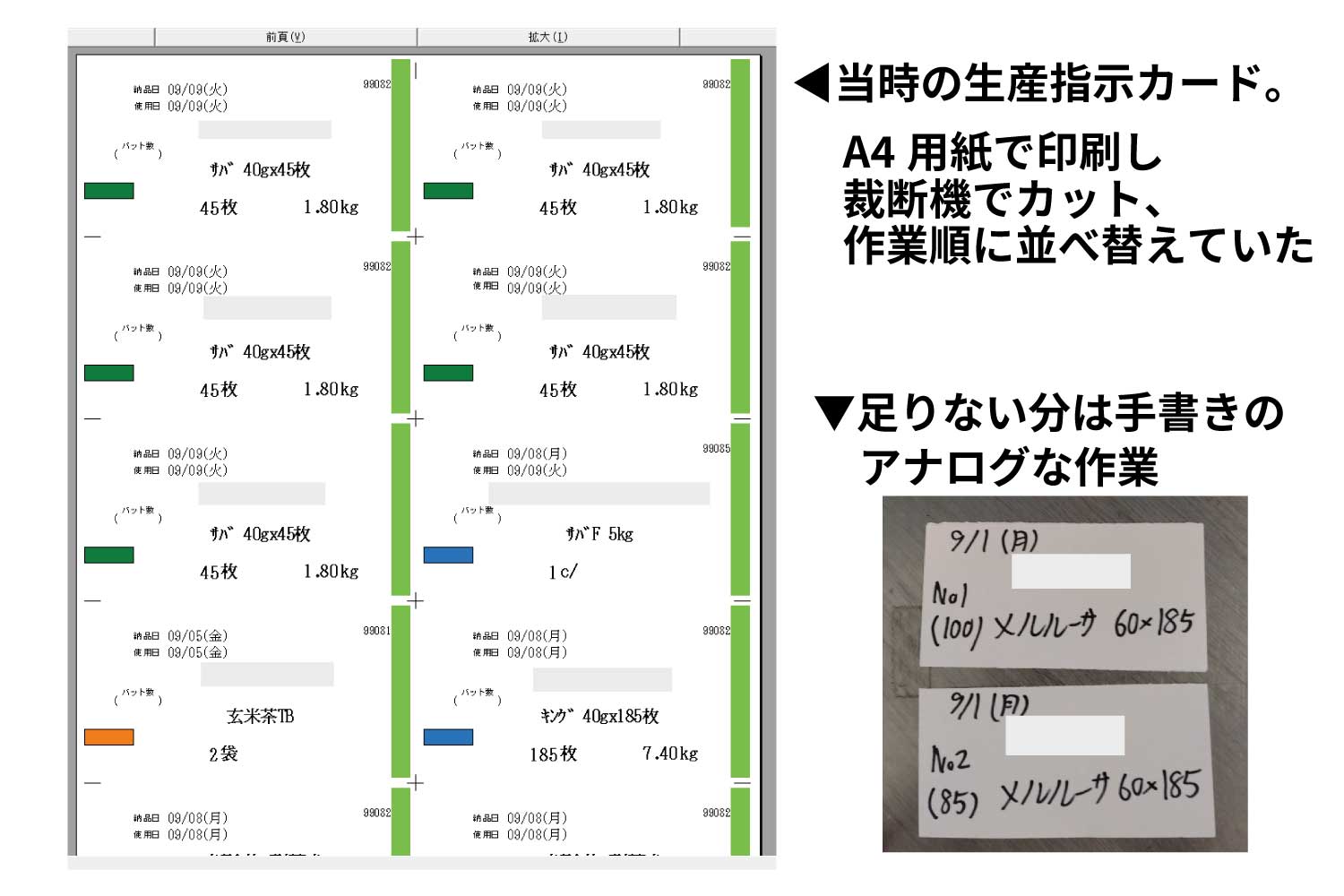

「赤魚60g×156枚」「カラスカレイ1cm角×260g」など、施設ごとに異なる注文に細やかに応えて冷凍水産物を加工するナンスイ。生産指示はA4用紙に印刷し、裁断後に加工場で並び替えるなど、製造工程は全てアナログなフローでした。さらに、取引先ごとに出てくる個別の決まりごとなどは熟練スタッフのみが把握しており、属人化も課題となっていたそうです。

取締役兼総務部長を務める島袋恵(しまぶくろめぐみ)さんは、アナログな製造工程や属人化をITの力で変えたい、と思いながらも、そのきっかけをつかめずにいました。

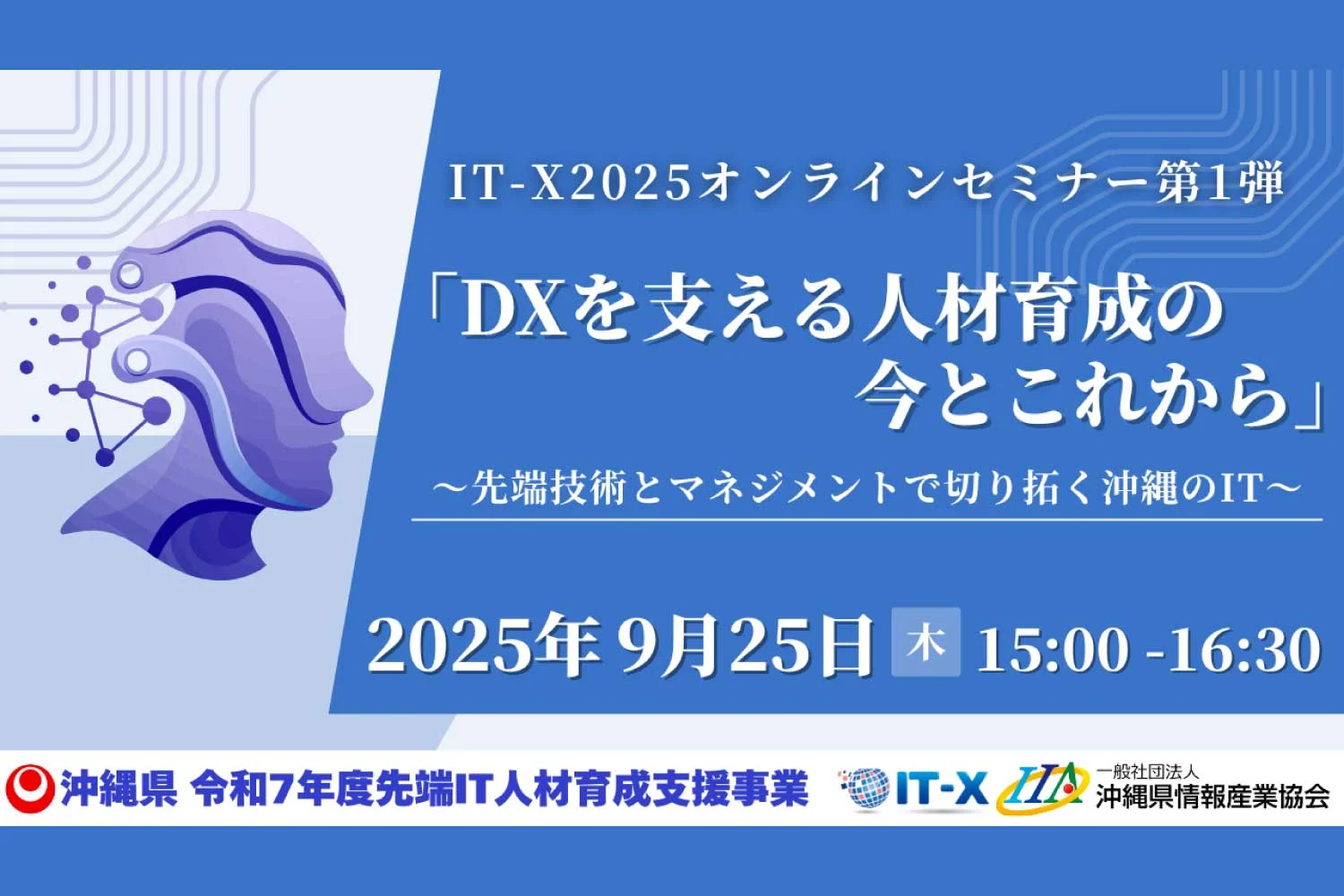

所属していた沖縄県中小企業家同友会で、専門家に「補助金を活用したDXを考えている」と相談したところ、「まずはISCO(※)に行ってみては」とすすめられます。さらに、ISCOが運営する小規模事業者等デジタル化支援事業(沖縄県中小企業支援課事業、以下、小規模事業)のセミナーで、デジタルツールを導入して効率化や高付加価値化を成し遂げた4社の成果事例発表も島袋さんを後押ししました。

島袋さん

「発表を聞いて、私たちにもできるかもしれないとイメージが湧き、背中を押された気持ちでした。わからないことばかりでしたが、人の手で行うべき業務とITで解決できる業務を振り分け、IT化のために何が必要かを知りたい、と考え、相談窓口に向かいました」

ISCOでの相談を通して業務を整理し、まずはパートナーとなるIT企業の選定へ。マッチングには、Industlink(インダストリンク)を利用しました。沖縄県内のIT企業10社から提案が届きましたが、大がかりなシステム開発を伴い、高額の予算を必要とするものも多かったそうです。

島袋さん

「急に大きく変えてしまうと、結局使われず宝の持ち腐れになってしまう事例も多いと聞き、それは避けたいと思いました。小さな会社ですし、現場を混乱させない小さなステップで始めたかったんです。そこで、アナログ業務を続けてきた私たちにもできそうだと思えるものを提案してくださった企業を選びました」

※ISCO(イスコ):一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センターの略称。ITとイノベーションで地域の変革を牽引し、産業を支える沖縄県の官民協働の財団法人

小規模事業の専門家派遣は「絶対に申し込むべき支援制度」

DXへの一歩を踏み出すにあたり、島袋さんは小規模事業の補助金への申請を行い、費用負担を軽減しました。さらに、同事業の専門家派遣にも申込をすすめられますが、当初はIT企業との意思疎通に関して特に不安がなく、必要性を感じていなかったそうです。しかし、調整を行う中で、その認識は180度変わりました。

島袋さん

「IT企業の担当者もわかりやすく伝える努力はしてくださいますが、1から10まで説明していては時間がいくらあっても足りません。前提としてわかっているだろう、と省かれた部分について、専門家の方が『提案のあった施策を行うにはこういった準備が必要になりますが、問題ないですか』と聞いてくださったんです。私はまったく理解できておらず、自分の知識不足を痛感して、もう専門家の方なしで会話できないと感じるほどでした。

お金の支援だけでは手が届かない部分、IT企業との知識や言葉の溝を埋め、スムーズに進めていくには橋渡し役はなくてはならない存在です。今後小規模事業の活用を考えているなら、専門家派遣は絶対に申し込んだ方がいいと思います」

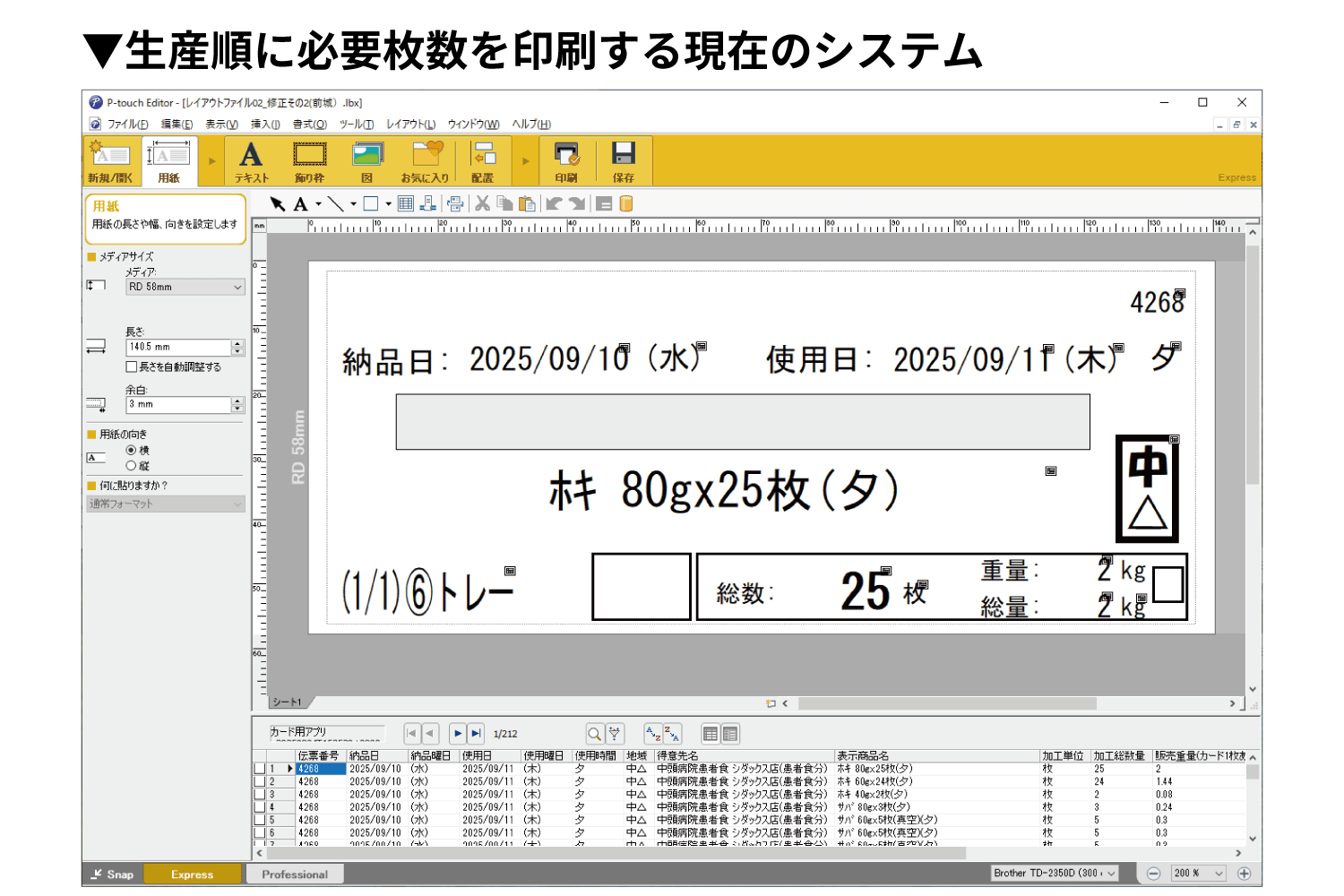

調整を重ねて導入が決定したのは、業務改善ノーコードアプリkintone(キントーン)とキッチンプリンター(飲食店のキッチンでデジタル端末から送られた注文内容を印刷するための小型プリンター)。二つを組み合わせ、連携させることで、生産指示カードを必要な枚数、加工順に出力・カットするシステムを構築することになりました。

島袋さんは、総務、配送・営業、加工の3部署から代表スタッフを1人ずつ選び、DXに臨む体制を整えました。パートナー企業の担当者は、彼らに向け、「単なるIT化ではなく、売上を伸ばし利益につなげるところまでがDX」と、営業や利益向上につながるポイントまで熱意を込めてプレゼン。それを聞いて顔を輝かせたスタッフの様子を見て、島袋さんは「必ず成功させなければ」と決意を新たにします。

「絶対に成功体験で終わらせる」現場を信じ、停滞しかけたプロジェクトを立て直す

2021年に入社し、工場長を務めている大城裕也(おおしろゆうや)さんは、加工部署からの代表としてDXに取り組みました。

最初はDXと言われても「何のことかわからなかった」という大城さんですが、島袋さんの目指すものを聞き、さらにパートナー企業のプレゼンに参加することで、業務が大きく変わる様子がイメージできたそうです。

大城さん

「カードの手書きや並べ替えには、人手が足りない時にヘルプで入ることもありました。私が入社するずっと前から続いてきた方法ですし、1時間以上かかる場合もあって大変だとは思いながら、変られるイメージがなかったんです。でも、プレゼンを聞いて、デジタルに置き換われば時間がぎゅっと短縮されてミスも減り、ヘルプ作業も少なくなる、手が空いて助かるだろうと感じました」

実は、大城さんの前職はSE(システムエンジニア)。DXを意図して採用された人材ではなく、島袋さんも知らなかったそうですが、培った知識を生かし、チームのリーダーとしてプロジェクトを引っ張る存在になりました。既存の基幹システムにキントーンからの情報を読み込ませる仕組みの構築なども担い、キッチンプリンターに印字される情報や文字の調整などにも対応したそうです。

島袋さんは、細かな仕様の調整などに入った段階で、「現場で使うものは現場の主導で使いやすいものを作る方がいい」と考え、あえてミーティングへも同席せず、パートナー企業とのやりとりを3人に任せます。しかし、通常業務の忙しさから、パートナー企業から依頼されたデモのテスト使用が進まず、停滞してしまう事態に。それに気づいた島袋さんは3人を集め、DXの必要性や今回の取り組みにかける思いを伝えたそうです。

島袋さん

「11月に気づいて、彼らの努力、挑戦を失敗で終わらせるわけにはいかない、絶対に成功体験にしなければと思いました。DXは今取り組むべき大切なことなんだよ、大変だけど通らなければいけない道なんだよ、だから真剣に取り組んでほしい、と必死で伝えました。12月は繁忙期でもあり、それまでに目途をつけたい気持ちもありました」

大城さん

「この日までにこれを終わらせる、という具体的なスケジュールが出来上がるとともに、事務や営業・配送、加工、社内の皆を巻き込んで、協力してもらって進めようという方針が決まり、一気に動き出しました」

作業時間は月55時間減。何よりうれしかった現場からの意見・提案の変化

島袋さんのDXにかける熱い思いと一人ひとりを巻き込む方針決定で大きくギアを上げたナンスイのDX。会社全体で使い勝手を確認し、「これでは使いにくい」「文字が見づらい」といった様々な声を集め、納品時にカードを目にした顧客の意見もヒアリングして反映させていきました。パートナー企業とのやりとりも速度と密度を増し、12月には約1カ月という短期間でシステムの完成を迎えます。

現場の声、顧客の声を可能な限り盛り込んで作り上げたシステムは、特に大きな混乱なく受け入れられました。生産指示カードに指示の詳細をプリントし、生産順に出力。カットも自動化したことで、工場への生産指示は非常にスムーズになりました。工場でも生産順にかるたのように並べ替える、足りない分を手書きするといった作業がなくなります。その結果、作業時間は月55時間削減。大幅な業務効率化が実現しました。

生まれた時間で新規取引先の開拓にも着手し、受注のデジタル化に向けた取り組みもスタートさせたナンスイ。島袋さんは、業務効率化やこうした企業価値を高める動きとともに、現場から上がってくる声に業務に対する姿勢や考え方の変化を感じ、大きな喜びを感じていると話します。

島袋さん

「システムに関しては現場各所から改善の要望が上がってきていて、まだまだ完成形ではありません。ただ、そういった声が出てくることがすごい一歩だと思うんです。以前は困っても全部手作業で、カードを100枚でも書いたり修正したりしていた。日々作業に追われていると、そういう発想しか出てこなくなってしまうんですよね。それが大きく変わって、デジタル化を前提にした具体的な提案が出てくるようになりました。皆の意識を一歩DXやIT化に近づけられたかな、大きな変革に向けての意識を持ってもらうことができたのかな、と感じて、どんな意見でも、聞くのが本当にうれしいんです。

だからもっと欲を出してほしい。システムに反映するもの、システム以外の部分で対応が必要なものを整理して、彼らの欲求をいかに埋めてあげられるかを考えるのが私の仕事です」

DXの第一歩は「できるかも」を体験すること

2027年春に糸満市に自社ビルを建設予定で、工場および事務所を新社屋に移転させる計画を進めているナンスイ。島袋さんは会社の大きな転機に合わせ、さらなるDXの展望を描きます。

現在、構築したシステムは現場からの要望も反映させながらアップデートを実施中。個人情報保護やセキュリティの問題でFAXに限定されている施設とのやりとりも含めた受注のオンライン化や請求書の自動化に向け、顧客にとって使いづらい点を改善し、仕様変更も準備しているそうです。また、印字したカードで行っている工場への生産指示もタブレットなどに移行し、ペーパーレス化を目指しています。

「何からどう進めればいいのかわからない」という状況から、セミナーへの参加、相談窓口への訪問をきっかけにDXの一歩を踏み出し、令和6年度に行われた小規模事業セミナー「デジタル化はじめの一歩」では成果事例発表にも登壇した島袋さん。DXに取り組まなければ、と思いつつも行動には至っていない、かつての島袋さんのような方々の背中を押す側へと、その立場も変化しています。

島袋さん

「できるかも、と思うことが第一歩だと思うんです。私もそこで勇気をもらいました。企業の担当者がDX事例を発表するセミナーなどを行っているので、まずはそこに参加してみてください。見に行って『できるかも』と思ったら、継続して使っていけるものを作るために、導入したらどうなるか、ひたすらイメトレしてみるのがいいと思います。

私は現場が混乱しないシステムを思い浮かべました。作ったはいいが使えていない、というのは本当にもったいない。だから、各現場からDX担当者を選びました。私が一人で作ったら、私にとっていいものができても、現場にとっていいものにはならないからです」

アナログ作業のみの発想にとらわれていた従業員の意識も変え、全社にIT化、DXの意識を根付かせた島袋さんの言葉を参考に、まずは気負わず、セミナーや支援機関の相談窓口の情報収集から始めてみませんか。

ResorTech Okinawaのwebサイトでも各種情報を発信中です。