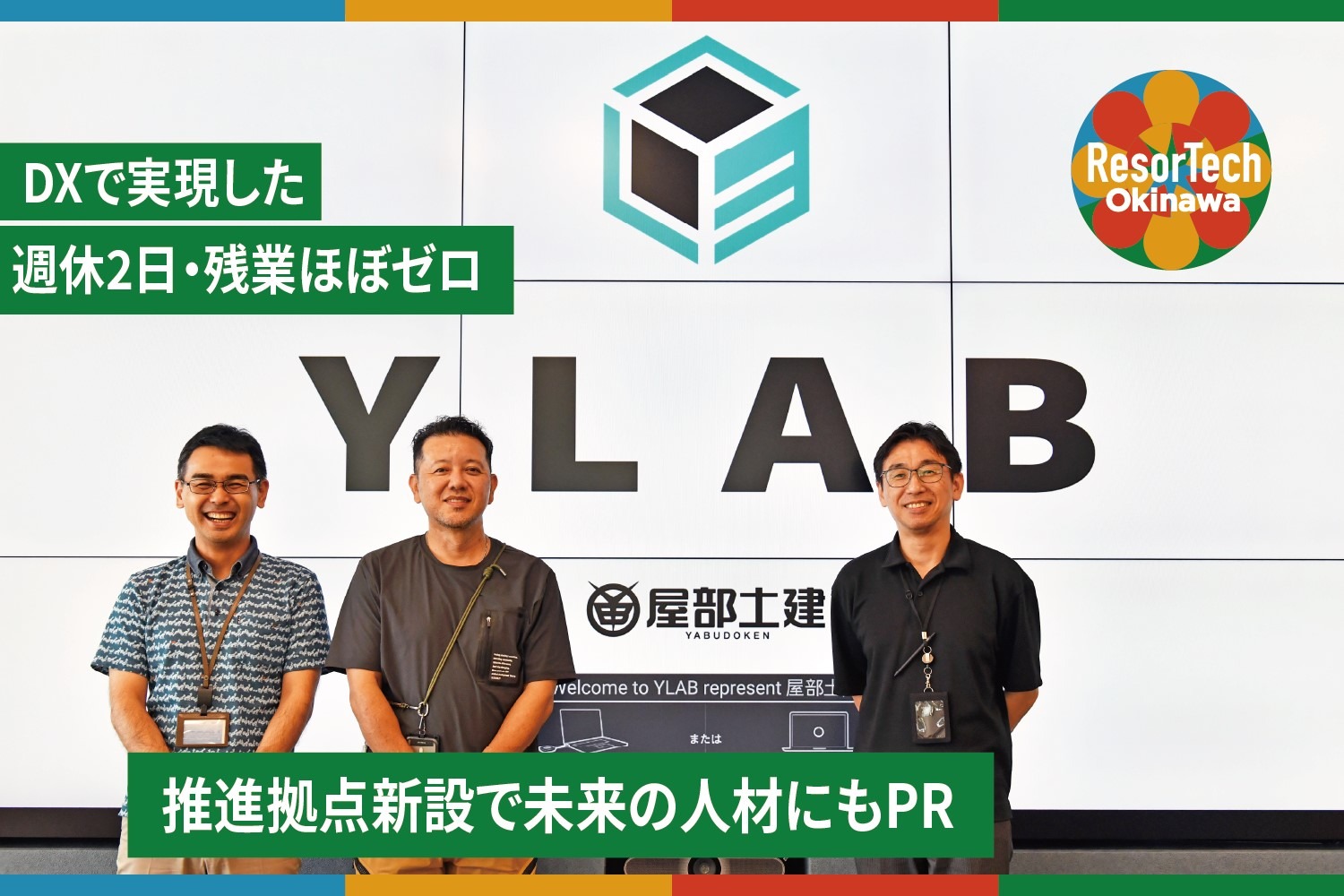

- 事例紹介

- IT活用/データ活用

遠隔臨場システムや業務改善ノーコードアプリを取り入れてデジタル化を進めるとともに、データ予測に基づく警備の実現なども目指す、2024年に創業50周年を迎えた琉球警備保障株式会社(以下、琉球警備保障)。実は数年前まで、慢性的な人手不足、属人化した業務、そのために平準化できない新人教育や業務引継ぎ体制といった課題に苦しんでいました。大きな転機となったのは、DX人材養成講座の受講と企業のデジタル化を支援する事業事務局への相談。ドローンやVR、AIを活用した時代に即した警備の形、さらには警備にとどまらない新たな事業展開も見据えるに至った変革のプロセスをたどります。

現場で汗を流す警備員に少しでも報いたい。何より先に取り組んだ待遇改善

琉球警備保障の変革の立役者となったのは、常務取締役を務める城間剛(しろまつよし)さん。以前から親交のあった現社長が先代から事業を承継する際、「これまで自分が担っていた営業を任せたい」と声をかけられ、2015年に入社しました。前職は貿易関連。「畑違いで想像もつかない場所」(城間さん)だった警備業界でしたが、営業の売上を立てること、新しい事業を作ることを目標として飛び込んだそうです。

炎天下での勤務やシフト制といった厳しい条件が、求職者に選ばれにくい側面を持つ警備業界。原資は顧客との契約金であり、価格改定の合意が取りづらく構造的に給与水準が低く抑えられてしまう中、人を集めるのはとても難しい状況です。大型商業施設の開業やそれに伴う道路インフラ開発などで警備のニーズが高まる中、人手不足のためにオファーを断らざるを得ないこともあったそうです。

他業種での経験から契約交渉のノウハウも豊富だった城間さんは、まずは給与の原資となる契約金交渉に着手。1社1社に説明に赴き、契約額を正当に、少しずつ上げていくことに取り組みました。

城間さん

「社長も同じ考えですが、現場で汗を流す警備員に少しでも報いたい気持ちでした。また、現場によっては1人で勤務、直行直帰というケースも多く、会社への帰属意識は薄くなりがちです。この会社に所属していて良かった、と感じ、長く働いてもらうためには、給与や手当などで会社が利益を分配する姿勢を示すことも大切だと思いました」

350人の電話連絡をアプリへ移行。リテラシーは伴走支援で必ず補える

城間さんは、アナログ・非効率だった業務をデジタル化によって変えようと、出退勤管理を電話での申告からアプリへの転換を図る取り組みも行いました。

毎日、350人からの電話を勤怠情報として記録していた琉球警備保障。当然朝夕の時間帯に集中するため電話はつながりにくく、対応に追われる中で、記録もれや解読できないメモ、取り違えといったミスも頻発していたそうです。勤怠情報は給与算定に直結するため、トラブルも多く発生していました。創業以来ずっと続いていた負の連鎖。LINEもスマートフォンも触ったことがない方も多くいる現状から、「デジタル導入は難しいのでは」という声も聞かれたそうです。

城間さんは、「わかるまできちんとサポートしよう。電話での説明ではわかりにくいなら、こちらから現場に出向いて一緒に操作しよう」と説得。導入を進めたところ、意外にも大きな抵抗はなく、スムーズに浸透していったのだそうです。

城間さん

「リテラシーは決して高くありません。それでも、私たちが思っている以上にちゃんと使ってみてくれて、わからなければ自発的に聞きにきてくれるんです。非常に恵まれているな、と感じると同時に、きちんと伴走してあげる気持ちがあれば、スムーズに進められるということも学びました」

警備員のES (Employee Satisfaction/従業員満足度)を上げることは、警備品質の向上につながり、それが顧客の満足度を上げ、結果として会社の価値や利益を高めていく。管理部門は業務効率を可能な限り上げ、外で一生懸命働く警備員の働きやすさを作っていってこそ存在価値がある。

城間さんのこうした考え方の背景には、令和4年度DX人材養成講座(沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課事業)の受講がありました。

デジタル化を支援する講座、補助金窓口への相談が一大転機に

DX人材養成講座では、「DXを進めるうえで本当に大切なことを数多く学べた」と語る城間さん。現場から「なぜこれが必要なのか」といった疑問の声が上がるなど、思うようにデジタル化を進められなかった時期には「会社の売上を上げよう」という、経営目線の思いや言葉で接していた、と気づき、従業員の目線に立った言葉や考え方をより意識するように。講師陣や他業種でDXを目指す仲間との出会い、つながりから、視野が大きく広がったと感じているということです。

講座の中で、ある日紹介されていたのが、建設業向けの遠隔臨場ツール「SynQ Remote(シンクリモート)」。熟練労働者不足をオンライン・リアルタイムのビデオ通話と画像共有で補うためのものでしたが、業務の属人化や新人教育、人材不足は琉球警備保障でも同様の大きな課題でした。「これは使える」と、導入に向け動き出したそうです。

その際に活用を考えたのは、中小企業のデジタルツール導入を補助金や専門家派遣でサポートする小規模事業者等デジタル化支援事業(沖縄県商工労働部中小企業支援課事業)でした。事務局への訪問は、思いがけず潜在的な課題の洗い出しと新たなツール導入につながります。

城間さん

「弊社の事情を丁寧にヒアリングしてくださり、制服などの支給品の在庫管理、法律で定められている教育や研修の管理、年1回公安委員会への提出が義務付けられている書類の作成など、紙ベースで非効率な部分を明確な課題として認識することができました。その場で業務改善ノーコードアプリ『kintone(キントーン)』を使ってみてはどうか、という具体的なアドバイスもいただき、導入を決めました」

補助金のみならず、無料の専門家派遣も活用することで、シンクリモートとキントーンという二つのツールを同時に導入。沖縄県が行うデジタル化支援施策の積極的な活用が、琉球警備保障のDXを大きく進める転機となったのです。

約130万円の残業代、約100時間の残業時間削減を実現

城間さんは、「業務負担を軽くしよう」「仕事の棚卸をして困りごとを可能な限りデジタルで解決しよう」「皆が時間に余裕を持てるようにしよう」といった、現場に響く言葉で主導。シンクリモートはいきなり全社で使用を始めず、昼夜2名の「推進者」を配置して操作に慣れさせ、使いこなせるようになったところで全社へとスモールステップで展開します。

勤怠管理アプリ導入の経験から、「わからない」と迷う部分にしっかり寄り添い、伴走支援する体制も充実させたことで、導入はスムーズに進んでいきました。

録画や映像配信、記録機能に加え、双方向のポインタ機能での細かな指示出しや一対多数のビデオ通話が可能なシンクリモート導入により、スマートフォンやタブレットを介し、新人警備員が本部の熟練警備員の的確な指示を受けながら業務に当たれる体制が実現します。

「何かあってもすぐに聞ける」環境は新人警備員の心理的負担を和らげ、定着率を大きく向上させました。さらに、何かあった時、これまでは熟練警備員が駆けつけるしかありませんでしたが、リモートでの指示や判断で対処が可能な場合も増え、負担軽減につながりました。警備員それぞれの経験や判断力に左右されていた警備品質を一定に保つ効果も出ています。

キントーンでは、未経験の新人は20時間、現職の警備員は年度ごとに10時間以上と定められた法定教育時間の進捗を把握・可視化します。公安委員会提出用の書類にもキントーンに蓄積されたデータを自動で反映し、手書きから脱却。支給品の在庫管理もアプリ上で行えるようになったそうです。

こうした取り組みで、琉球警備保障は年間約130万円の残業代、約100時間の残業時間の削減に成功しました。情報が可視化・共有され、進捗確認が簡単になったことから、チームワークや業務への向き合い方にも変化が表れ、互いの声かけや早めのカバーといった動きも生まれる波及効果も実感しているということです。

人流データの警備への活用にも挑む2人のDX人材

琉球警備保障には、城間さんに加え、異なるバックグラウンドを持つ2人のDXのキーパーソンがいます。

営業部次長の崎原優一(さきはらゆういち)さんは、警備の現場を約20年経験した後、営業部へ。DXを進める城間さんを直属の部下として支えてきました。令和5年度DX人材養成講座も受講して知見を深め、シンクリモートの導入にも大きな役割を果たします。

崎原さん

「実はパソコンを使い始めたのは営業部に入ってから。デジタルへの苦手意識も大きく苦労した部分もありますが、その分、現場の警備員の気持ちに寄り添えるところもあるかもしれません。この部分でひっかかるだろうな、ここは丁寧に説明してあげた方がいいな、と考えながら伴走しました」

警備部主任の仲本一喜(なかもとかずき)さんは、DX推進の一連の取り組みが進む中で縁が生まれ、入社した工学部出身の人材。現在、キントーンを使用した業務改善を主導しています。

仲本さん

「警備プロジェクトは複数の部署にまたがって動き、他社への応援依頼など外部連携が必要になる場合もあります。スケジュールやタスク管理も多岐にわたり、格納先はばらばら。進捗管理が難しく直前になって連絡漏れや調整不足が問題になることもあったため、情報をキントーンで一元管理できるよう仕組みを整えました」

2人は今、人流データの警備への活用に着手しています。経験や勘に頼るのではなく、データに基づく判断を基準とし、AIによる予測やリアルタイムの人の流れといった情報を活用し、警備計画や指揮を行う次世代の警備体制を構築しようとしているのです。これは、「沖縄オープンデータプラットフォーム」(沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課事業)と連携しての取り組みです。

崎原さん

「混雑する場所や時間帯を可視化することで、無理・無駄のない配置やシフト組みが可能になり、警備にかける人員、コストを最適化することができます。データに基づく分析と予測という裏付けがあることで、顧客の警備計画への納得感、満足感も高められると感じています」

個人情報を除いた年代、性別といった属性から、いつ、どんな人が、どこから、どうやって来たのかを明らかにできる人流データ。マーケティングの視点からの活用も可能であり、さらなる高付加価値化も期待されます。

積み重ねた一歩が未来を引き寄せる。「私たちはもっとできる」

一人ひとり電話で予定を確認し、紙で記録していた教育スケジュールのデジタル管理移行、動画マニュアルによる教育や研修も実現している琉球警備保障。VRなどを活用した教育のほか、「先手を打てる」警備やリモート監視の実現も視野に入れています。AIによる画像認識やリアルタイムデータ、ドローンによる俯瞰映像の実装を通じて、「未来予測×安全の最適化」という付加価値の創造に取り組み、新たな事業の創出へと動き出しているのです。

城間さん

「的確な状況判断や手当を必要とする、人命を預かる病院や介護施設といった現場には変わらず人の警備が必要とされますが、可能な限りデジタル活用や機械への置き換えを進める努力なしには生き残れません。でも、実は警備業はデジタルとの親和性がとても高いと思っています。画像監視に関しても、ノウハウを蓄積していけば、例えば農作物の生育状況の記録や報告などに応用可能です。他産業や異なる事業領域で付加価値の高いサービスを生み出すことを目指しています」

令和6年度からはリデプロ(企業研修・リスキリング実践支援事業)を活用し、外部講師を招いた管理職向けの人材育成研修も実施するなど、企業として「変わろう」「前へ進もう」という取り組みも活発です。

城間さん

「皆が10年後、20年後の夢を語れるように、そのためにもっと会社を良くしていく、それが私の役目です。本当に、小さな一歩を積み重ねてここまで来ました。だから、私たちはもっとできる。それに皆が気づいて、自発的にどんどん動けるようになれば、もっともっとスケールの大きな会社になれると思っています」

人手不足、属人化、アナログで非効率な業務。それらを変えようと、少しずつ、しかし着実に積み重ねてきた一歩は、その先に見える景色を大きく変え、ビジネスモデルの転換も実現しようとしています。