- 事例紹介

- IT活用

紙と手書きの業務をシステムで自動化し、業務を効率化。創業55年目にして初の決算賞与を実現するなど、株式会社照屋食品(以下、照屋食品※1)は約1年で大きく変わりました。その歩みを大きく加速したのは、統括部長の上原寛之(うえはらひろゆき)さんの「私に権限を持たせてください。必ず結果を出します」という一言。それは、「自社を100年続く企業にしたい、そのために早急にDXを進めたい」という強い思いと覚悟からでした。その言葉に応え、代表取締役社長の照屋ゆきのさんは、現場のDX推進を上原さんに託します。短期間で大きな成果を挙げた照屋食品のDXの舞台裏はどのようなものだったのでしょうか。

※1 :2026年1月、株式会社首里とうふへ社名変更。記事内では取材当時の名称である「株式会社照屋食品」を使用しています。

誰がいなくなっても会社が回り続ける体制を早急に作らなければ、100年企業にはできない

1969年に創業した照屋食品は、地域住民に「首里豆腐」の愛称で親しまれる豆腐を作り続けてきた、那覇市首里に根差した企業。2019年、二代目の急逝で会社を引き継いだ照屋社長は、懸命に重責に臨んだ数年を経て「100年続く会社を」というビジョンを描きます。「そのためにはアナログからデジタルへの転換が必須」と、基幹システムの構築、DXへの道を探るとともに、会社をともに支え、発展させていくために必要な人材を探し求めていました。

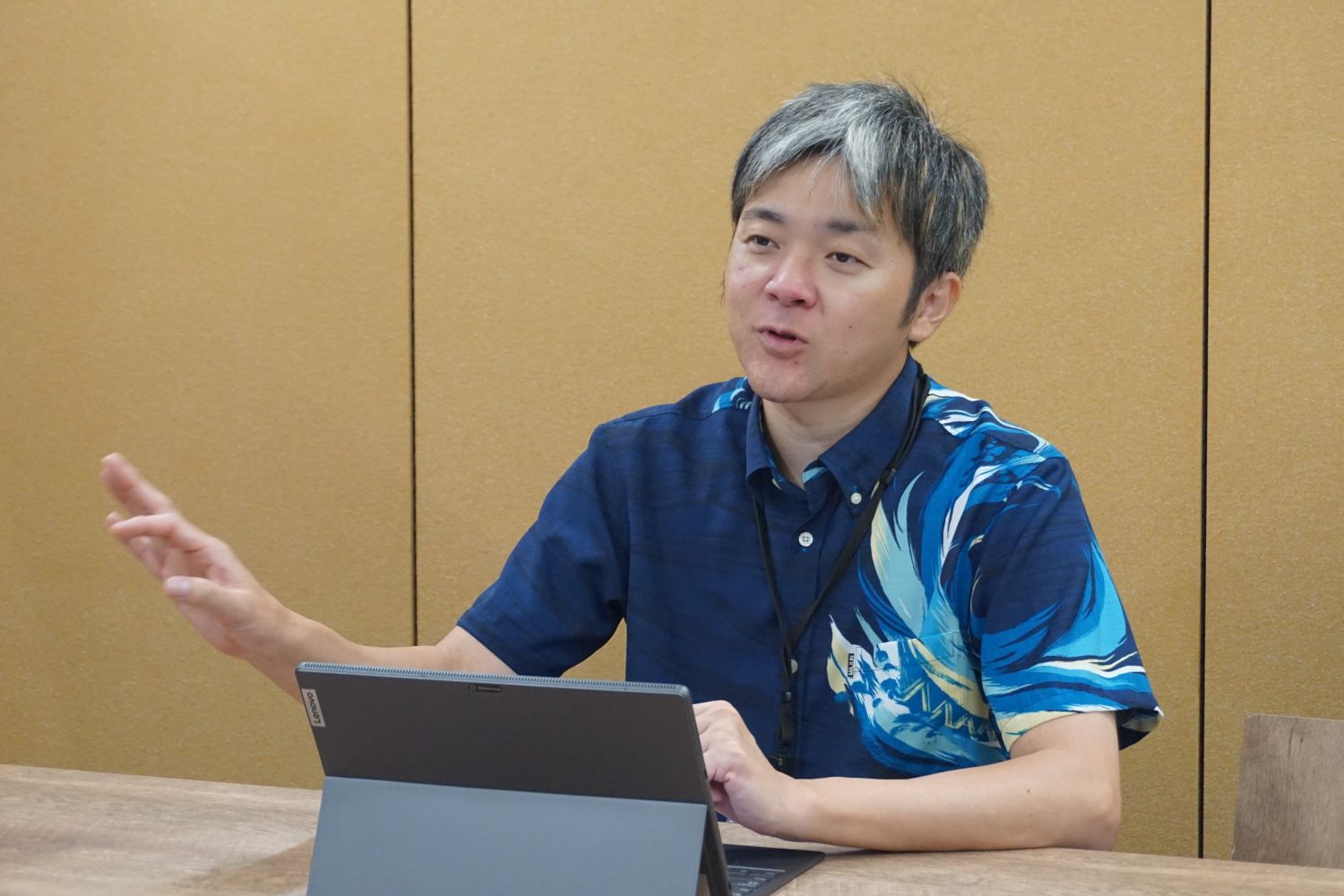

当時アパレル業界からの転職を考えていた上原さんは、共通の知人の紹介で照屋社長と出会い、会社への思いや地元・首里への感謝の気持ち、従業員に向ける温かなまなざしと細やかな心配りに深く共感。他4社から受けていたオファーを断り、照屋食品への入社を決意します。 統括部長を務める上原さん

統括部長を務める上原さん

照屋食品の工場は365日年中無休で稼働していました。長年勤めてきた職人の勘や技術に頼った製造、原材料の計算や製造指示は紙ベース。すべての業務が人が関わらざるを得ない方法で行われ、属人化やミスの原因となっていました。商品原価や製造数をしっかり把握できず、余剰や欠品などが出てしまうこともあったそうです。日々の作業に追われ、余裕のない現場を目の当たりにし、上原さんはカルチャーショックを受ける日々を過ごしたといいます。

上原さん

「豆腐製造には水が不可欠。それなのに、濡れたり破れたりしたら何が書いてあったかわからなくなってしまう紙と手書きがベースでした。白い豆腐に白い紙、異物混入も起きかねません。従業員はいつも作業に追われ、余裕なく働いていました。業務を可能な限りシステム化・自動化し、誰がいなくなっても会社が回り続ける体制を早急に作らなければ、100年企業にすることは到底できないと感じました」

照屋食品のDXは、沖縄DX促進支援事業の補助金にも採択され、上原さんの入社前からパートナーとなったIT企業との調整も行われていたものの、「現場で誰がどう進めるのか」があいまいで、宙に浮いた状態でした。上原さんは、社長の考えや思いを理解し、中長期計画を練って現場を動かす人材の必要性を痛感します。

「私に権限を持たせてください。必ず結果を出します」。会社を変えるという重い覚悟とともに発せられたこの言葉が、照屋食品のDXを急加速することになったのです。

従業員の幸福度=顧客の幸福度。強みや個性を一人ひとり書き留めることから始めたDX

上原さんはアパレル業界で店長やエリア長を歴任、100名ほどの部下を持った経験を持ち、別の業種でも人材育成に携わっていたことから、人と向き合う大切さを良く知っていました。従業員を大切にして幸福度を上げることが良いサービスを生み、結果顧客の幸福度を上げることにつながる。そう考える上原さんは、従業員それぞれの個性を見極めるために、一人ひとりと対話することから取り組み始めたそうです。

上原さん

「最初は時間を設けて面談していたんですが、みんな緊張したり構えたりして表面的な会話になってしまうので、普段の業務の中で折を見て話すようにしました。会社の課題や改善点、今後どんな会社にしていきたいか。思うところをたくさん聞いて、その回答はもちろん、話し方や考え方から見える強みや個性も一人ひとり書き留めました」

研修への参加や新たなツールの操作方法の習得に消極的な従業員には、時には期日を区切り、あの手この手で「それならできます」という言葉を引き出すなど、システムの浸透に当たって、時には半ば強引に進めたこともあったそうです。それは、一人ひとりにしっかり向き合って作った土台があってこそできることでした。

また、どんなデジタルツールもシステムも、使うのは現場の人。現場にとって使いにくいものでは意味がない、と考え、業務を良く知る従業員に話を聞くとともに、会社のすべての業務に入り、約半年をかけて全業務の棚卸しを行いました。

上原さん

「現場に入って疑問に思うことはとことん聞きました。手順や作業は常に足されていくもの。何のための業務なのか、核となるものを理解して残し、必要ないものは取り除いて整理しました」

構築するシステムには、現場の使い勝手を最優先に、「これでは見えない」「操作しにくい」といった意見をできる限り反映させました。パートナー企業は、チームを組んで全力でそれに応えます。従業員向け勉強会などの開催はもちろん、導入開始時には担当者が照屋食品に常駐する体制でフルサポートしたそうです。

上原さん

「私たち以上に弊社のことを考えてくださっているのではないか、と思うほど、社長のビジョンに共感し、『照屋食品のために』というぶれない軸を持って開発に当たってくださいました。正直、他のIT企業さんだったら今のシステムは実現できなかったと思っています。電話やチャットではなく、その場で直接、すぐに聞ける状況でサポートしていただき、とても助かりました。今でも足を向けて寝られない気持ちです」

「創業初」の工場休日や年末年始休暇、社長がいつか叶えたいと語っていた夢も実現

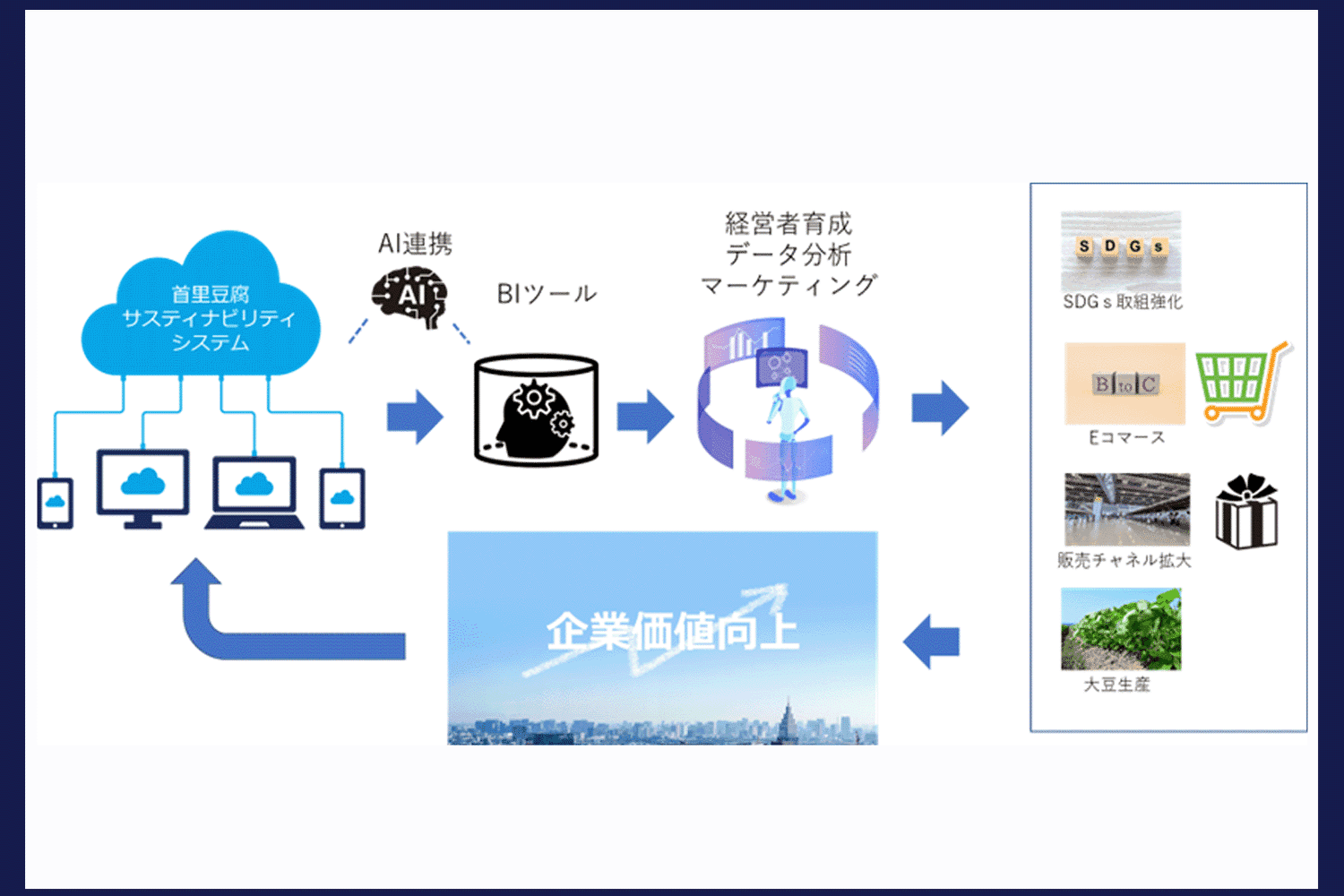

「首里豆腐サステナビリティシステム」と名付けられた基幹システムは、2023年度末に運用を開始。電話やFAXなど様々だった注文ルートを一元化し、伝票発行、製造指示、納品ケース用ラベルまでの一連の流れを自動化しました。品質管理に欠かせない温度データも手書きからクラウド記録へ移行、記入やファイリングはもちろん、探す手間なく、「〇月〇日の温度データ」と検索すればいつでも確認が可能なものになりました。

さらに、システムとBI(※)ツールをAIで連携。顧客が「いつ、何を、どこで、どれだけ」買ったかをリアルタイムで集計できる体制も整えます。

上原さん

「必要なものを必要なだけ作り、欠品や廃棄を減らすためには、第一にお客さまを知ることに注力しなければなりません。勘や経験からの分析ではなく、数字から様々な方法を考え、数字が悪ければ変え、良ければ継続していくようにしています」

地図上に注文数の増減を表示し、新規取引先開拓や営業戦略などにも反映。顧客データを収集するだけでなく、分析してマーケティングに役立てていったのです。

本格稼働から1年、その成果は大きく花開き、様々な変化が照屋食品にもたらされました。

残業時間は月平均10時間程度までに大幅削減。365日稼働していた工場には、年末年始に2023年3日間、2024年4日間の休日を設け、2025年に入ってからは月1回の休日を継続しています。

全従業員の週2回の休日、創業初の年末年始休暇も実現し、2023年から社員賞与、パート寸志を年2回、パートを含む全従業員の昇給も年1回実施。さらに、2024年には、照屋社長が「いつか絶対に叶えたい夢」と言い続けていた決算賞与の支給も決定しました。

上原さん

「滅多にない機会だから、と現金で支給することを提案したら、『すべてあなたに任せる』と。48名分、現金を1円単位まで数えて、封筒に入れて。すべて入れ終わったと思ったらなぜかお金が残っているんですよ。結局3回数え直して、2時間かかって皆さんに手渡しました」

「もう絶対にやらない、48名分を現金支給するのはあまりに非効率的」と言いながらも、上原さんの表情は晴れやか。DXの成果を実感し、社長の夢を叶えられた瞬間への思いがにじむようでした。

※BI:Business Intelligenceの略。企業活動で蓄積されるデータから必要なものを抽出・分析、グラフなどの見やすい形に加工し、より早く、優れた経営判断や業務遂行に役立つソフトウェア

避けて通れないDX。成功には、現場で舵を取る担当者の存在が不可欠

照屋社長や会社を訪れる他企業が実感する従業員の表情や会社の全体的な雰囲気の変化。「年末年始に休みが取れるなんて」「昇給、本当にいいんですか」…従業員から寄せられる感謝の言葉。上原さんは、それらを謙虚な思いで受け止めています。

上原さん

「私がひとりで成し遂げたことではなく、パートナー企業の献身的な協力、従業員のがんばりがあってこその結果です。スピードを意識して進めたのでストレスも多かったでしょうし、正直なところ、急に入ってきてこれまでのやり方をどんどん変えていく私のことを良く思わない方もいると思っています。そんな中、こうした言葉をいただけるのは心底うれしく、会社としての取り組みが間違っていなかったということだとも感じて、これからもがんばろうと思えます」

今後の人口減少にともない、どの企業も人手不足は避けては通れない課題となるでしょう。今の業務のあり方をそのままにするのであれば、給与を上げて人を集めるか、今の人員で残業をいとわず続けるしかありません。しかし、資金や人のモチベーション頼りの方法では、いつか限界を迎えてしまいます。そうならないためには、DXの実現がいちばんの近道。しかし、決して楽な道ではありません。業務の整理や課題の洗い出し、ツールやシステムの選定、ITパートナー企業との調整、現場への理解浸透、PDCA(※)の実施。これらすべてを、通常業務と並行して行うことになるからです。

上原さんは統括部長としての通常業務のかたわら、DXの重責を果たしました。心は何度も折れそうになり、投げ出したくなることもあったそうです。それを支えたのは、照屋社長の目指すビジョン実現への思いと、一人でも多くの従業員の幸福度を上げていきたい、という気持ちでした。

上原さん

「社長の仕事は経営判断や新たなビジネス創造。そのためには現場の舵取りは現場の担当者に任せ、外での活動に専念する必要があります。だからといって任せて終わりでは、担当者に大きな負荷がかかって立ち行かなくなってしまいます。フィードバックをこまめに受けて進捗を確認し、課題や次のアクションを考える姿勢は絶対に必要です」

DXには経営者の意志が不可欠。そして成功に導くには、現場で舵を取れる担当者を置き、経営者はその負荷をできる限り軽くするため、ともに進めていく姿勢が必要だと、今回のケースは教えてくれます。

※PDCA:PLAN(プラン/計画)DO(ドゥ/実行)ACT(アクト/改善)CHECK(チェック/評価)の頭文字。業務やプロジェクトを継続的に改善するために4段階を継続して繰り返す方法。

地域、子どもたち、未来のために貢献できる企業へ

「私もいつ病気や事故で出社できない、という事態になるかわからない。私だけでなく、誰が欠けても動き続ける会社にするために、運営体制を整えていきたい」。上原さんはそう課題を口にしますが、照屋食品は紙からクラウドへ、人の手から自動化への移行を果たし、発展に向けた基盤を得ました。今後は、より安心・安全に豆腐を届けるため、設備投資も充実させていく予定だということです。

商品開発にもさらに力を注げるよう新規部署を設置。豆腐を作る際の副産物であるおからを活用した「OKARAちんすこう」「OKARAかりんとう」「島OKARAカレー」、豆腐をよりおいしく味わうための「首里しょうゆ」「豆腐に合うのり醤油」といったオリジナル商品に続く企画を練っています。2025年1月にはキッチンカー運営に乗り出し、直営店オープンに向けての調整も進むなど、経営の柱は豆腐製造から徐々に広がりつつあります。

「弊社は長く首里に工場を構え、支えられてきた企業。地域、子どもたち、未来のためにできることを考え、貢献していきたい」と話す上原さんが今最も取り組みたいと考えているのは、学校給食の課題。照屋食品は糸満市からうるま市まで40ヵ所ほどに配送を行っていますが、配送先に冷蔵庫がない、納品スペースが狭いといった設備面の課題が大きいということです。

上原さん

「冷蔵保存ができないことは品質管理の面でも大きな課題ですし、配送時間も限られてしまうんです。十分なスペースがないために納品作業を待つ時間が発生して配送がずれ込み、給食の遅れが出てしまうこともあります。しっかりとした設備を整えていくことは、子どもたちに安全でおいしい給食を届けることはもちろん、給食に関わる他の業者さんの従業員の働き方を変え、守ることにもつながると思っています。すぐに解決できることではありませんが、皆で手を取り合い、行政にも働きかけていけたらと考えています」

どこまでも人を大切に進めたDX。それは、照屋食品が目指してきた地域貢献をより具体的で広い視野を持つものとし、子どもたちの生活をも変えていける企業へと変革しようとしています。